Actualité

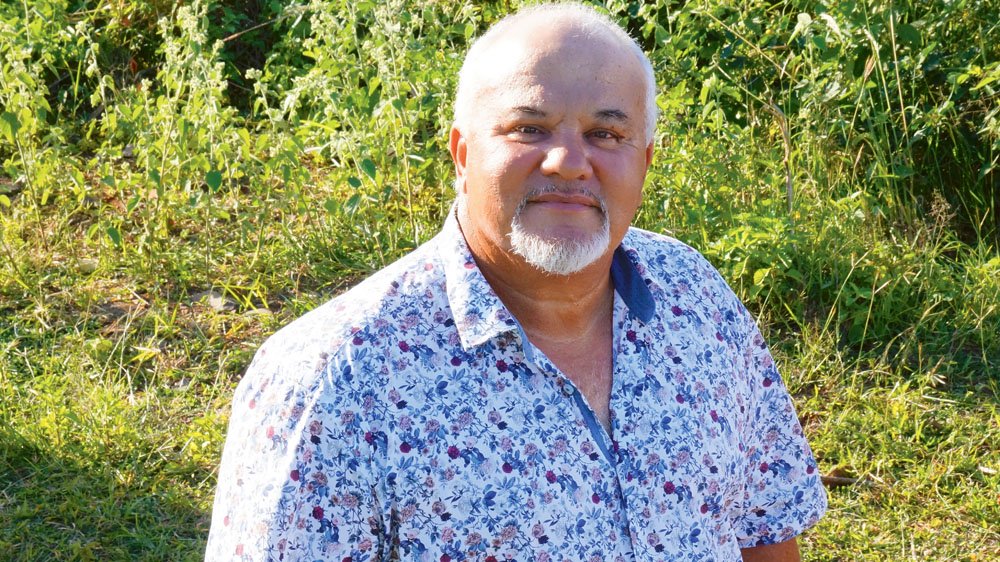

Patrick Robelin : apôtre d’un discours qui s’efface face au réel

Patrick Robelin est un homme honnête. Ancien instituteur, le maire de Bourail fut un Directeur d’école apprécié et il a laissé une empreinte positive sur sa communauté. À ce jour, aucune affaire ne ternit son parcours. Patrick Robelin est certainement un bon père, un bon citoyen et un ami loyal, comme il l’a été avec Jean-Pierre Aïfa, son mentor. On sait aussi que Robelin n’est pas un stratège de la politique ni un homme de calcul mais il est sincère. Cependant, et c’est là tout le problème, il ne comprend rien à la situation actuelle, et ses récents propos contribuent à brouiller les enjeux plutôt qu’à les clarifier. Avec bienveillance et pragmatisme il est important d’expliquer pourquoi son discours est nocif aux intérêts du plus grand nombre.

Un constat lucide mais sans réponse

Lors de sa dernière interview, sur le plateau de NC 1ère, Patrick Robelin a adopté un ton alarmiste mais mesuré, oscillant entre l’inquiétude et un appel à la responsabilité collective. Souhaitant, comme beaucoup, apparaître comme un observateur lucide de la situation, il a déclaré :

« Je suis très inquiet parce que depuis 2022, les deux blocs se sont radicalisés et continuent de se radicaliser. Les leaders des partis sont ceux qui discutent depuis 2019. J’ai du mal à croire qu’ils vont miraculeusement trouver un accord. » (Patrick ROBELIN, 02/02/25 ; sources : NC1ère)

Cette réflexion est symptomatique de la posture de sa famille politique centriste : des paroles qui reposent sur une peur diffuse et une inquiétude sur l’avenir, sans apporter d’éléments concrets sur les solutions. Qu’on appelle cette pensée et ce courant politique autonomiste, progressiste, humaniste, socialiste ou, occasionnellement, démocrate, ils se basent sur le même principe : faire un constat général que tout le monde partage, sans en tirer la moindre conclusion politique. Oui, la radicalisation existe. Oui, les discussions ne mènent nulle part. Mais alors, que fait-on ? Patrick Robelin n’apporte pas de réponse. Robelin dit ce que tout le monde sait déjà, mais, comme beaucoup d’acteurs politiques, il le fait avec des trémolos dans la voix comme si c’était une révélation.

Un appel au dialogue dépassé

L’élu de brousse poursuit avec une question qui se veut marquante : « Qu’est-ce qu’on veut pour la Nouvelle-Calédonie ? Est-ce qu’on veut une guerre civile ? Ou est-ce qu’on veut une solution ? » Là encore, c’est une caricature. Car poser la question en ces termes donne l’impression qu’il assène une vérité simple, sans reconnaître la complexité du problème. L’effet recherché de ce genre de discours est toujours moralisateur : cela place la responsabilité de la situation sur les « autres » (suivez son regard) sans préciser quels leviers concrets l’orateur défend de son côté. De plus, sa réflexion présuppose que le choix est encore possible, que la guerre civile est un danger futur… Or, selon les chiffres du service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), depuis le 13 mai, 3 129 personnes ont été victimes de coups et de blessures volontaires et 142 ont été victimes de tentatives d’homicide. Pour la seule année 2024, on recense également près de 4 500 destructions et dégradations volontaires. La crise n’est pas hypothétique : elle est là et a emporté 14 vies humaines connues et de nombreuses autres restées anonymes ou inconnues (dont des enfants à naître, des malades et des personnes âgées mortes sans soin). Ce genre de discours donne donc l’impression d’un homme qui arrive après la bataille et qui continue à poser des questions sur les origines de celle-ci plutôt qu’à chercher des solutions.

Une vision religieuse du vivre ensemble

Patrick Robelin affirme : « Le vivre ensemble ne s’est jamais arrêté sur Bourail. » Cette déclaration révèle une vision très localisée et idéalisée du vivre ensemble, qu’il oppose aux tensions bien réelles qui ont secoué le territoire. Il continue : « Je ne sais pas si tout le monde a la même définition (…) Ce n’est pas juste aller au commerce et saluer quelqu’un d’ethnie opposée. » Il oppose ainsi une vision superficielle du vivre ensemble à une vision qui serait plus profonde et traditionnelle fondée sur l’entraide et la proximité lors des moments difficiles. Cette vision nostalgique repose sur une expérience personnelle, au sein d’un village de la brousse où il connaissait les familles et leurs relations s’étendaient sur plusieurs générations.

Le problème est que ce modèle ne fonctionne plus dans un contexte de divisions politiques accrues, d’urbanisation massive et d’évolution des mentalités. Il confond, comme beaucoup, son vécu personnel avec une réalité plus vaste, ignorant les fractures réelles. En cela, il alimente l’illusion qu’il suffirait de retrouver les relations d’hier pour apaiser les tensions, sans remettre en cause les causes structurelles du problème.

Une vision de la France figée dans le passé

Robelin parle aussi de la France : « Je suis pour que la France continue à nous accompagner », a-t-il dit. Or, cette déclaration repose sur une dépendance implicite et non questionnée à la France. Il ne définit pas sous quelles conditions cet accompagnement doit se faire, ni quel en serait le cadre institutionnel. Accompagner, oui, mais comment ? Vers quoi ? « Sans la France, on ne pourra pas fonctionner. » Robelin ne parle ni de nationalité française, ni de patriotisme, ni d’engagements réciproques entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Il ne fait pas mention d’un projet politique structuré, mais plutôt d’une relation asymétrique et paternaliste, où l’État français garantit indéfiniment la stabilité locale. Cette posture semble héritée de son époque, celle des Trente Glorieuses, où l’État était perçu comme un protecteur économique et social omniprésent.

Aujourd’hui, le contexte est radicalement différent : les transferts financiers de l’État français sont remis en question, la géopolitique du Pacifique évolue et la France elle-même ne peut plus se permettre d’ignorer les réalités budgétaires. Pourtant, Robelin n’aborde jamais ces enjeux. Son discours ne cherche pas à clarifier la relation entre la France et la Nouvelle-Calédonie, mais à perpétuer un modèle de dépendance non défini, reposant uniquement sur l’habitude et la peur du vide.

Une bienveillance nuisible ?

Patrick Robelin incarne une posture politique où la bienveillance et la modération deviennent un écran de fumée, un refuge qui évite de prendre position. Il veut éviter les tensions, préserver une harmonie illusoire, mais ce faisant, il occulte les réalités du conflit et contribue à l’immobilisme. Son discours se veut rassurant, mais il se fonde sur un leurre. Il entretient l’illusion d’un possible retour à un passé stable, alors que les structures politiques et sociales ont déjà changé. Cette attitude produit un double effet pervers : elle alimente le sentiment d’attente chez ceux qui espèrent une solution miracle qui n’adviendra jamais, et elle frustre tous ceux qui veulent une action politique claire et déterminée. C’est précisément ce que Camus dénonçait lorsqu’il écrivait : « Mal nommer les choses, c’est ajouter du malheur au monde. » Et c’est précisément ce que fait une grande partie de la génération de Patrick Robelin. En refusant de nommer les fractures actuelles et en prolongeant un statu quo déjà dépassé, elle empêche la société calédonienne de faire les choix nécessaires pour avancer.

Tous les Robelin de cette terre ne veulent pas heurter, ne veulent pas choisir, ne veulent pas voir la rupture qui s’opère sous leurs yeux. Or, ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement leur propre aveuglement, mais le prix collectif que la Nouvelle-Calédonie paie pour ce déni.

L’avenir de la caledonie vous avez quatre solutions.

A la Poutine; on extermine tous les opposants.

comme cela on est tranquille.

A la chinoise. Tout le monde en camps de travail et rééducation mode Ouïgours

A la Trump. On refile les emmerdeurs aux pays d’à côté.

Ou Trump 2. On déporte dans une ile guantanamo ( comme les australiens l’on déjà fait.

Vous votez quoi?

Évidemment qu’il faut prendre au 5ème degré.

Ou la méthode Macron: ne rien faire.

L’Algérie vient de nous renvoyer un deuxième OQTF, individu peu recommandable.

Qu’est-ce qu’il fait ? rien.

Pendant ce temps, les visas accordés aux Algériens pour entrer en France sont en augmentation !

Alors pour ma part je veux bien que Trump soit un sale type, un con, un goujat aux mains baladeuses tout ce que vous voulez mais au moins il n’est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds !

“ il n’est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds !”

En se foutant totalement des lois internationales qui faisaient que notre Monde ne sombrait “que” tous les 20 à 100 ans dans des guerres totales, et sachant que la prochaine sera la dernière.

Ah ben nous on respecte les lois internationales, la preuve, on se fait submerger par ” les migrants”… -interdit de refouler, -interdiction de prononcer une interdiction à vie sur territoire français et là c’est à la CEDH qu’il faut remercier. On les respecte tellement qu’on donne des centaines de millions d’euros à des associations pro-migrants… qui vont ensuite combattre l’Etat devant les tribunaux pour qu’on accepte la présence d’individus qu’on ne devrait pas accepter. Mais bon, la Russie va bientôt nous envahir, tu le sais. Va dire aux Américains qui vivent au Texas et en Arizona que les lois internationales… Lire la suite »

Ah l’Algérie, …. comment dire…

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/algerie-nombre-record-d-expulsions-de-migrants-vers-le-niger-en-2024-selon-une-ong-20250113

Je laisse les lecteurs apprécier à leur convenance.

En passant, respect à Bruno Retailleau :

il est bien seul et bien courageux.

A se demander s’il est soutenu par tout le monde dans son propre camp ou dans “le bloc central”.

Lemec Dici “Alors pour ma part je veux bien que Trump soit un sale type, un con, un goujat aux mains baladeuses tout ce que vous voulez mais au moins il n’est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds !” Il est complètement dans le délire le plus total, ce GAGA de Trump, dans les mains des GAFA tous aussi déjantés que lui (Google, Apple, Facebook, Amazon qui se servent de lui pour s’en mettre plein les fouilles). Sa dernière en date sur l’accès au Canal de Panama : https://www.letemps.ch/economie/en-direct-guerre-commerciale-les-droits-de-douane-de-donald-trump-font-chuter-les-bourses-europeennes “En direct, guerre commerciale – Panama: les… Lire la suite »

Oui mais les dégâts qu’il va infliger de partout valent t’ils qu’il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Si tout le monde adopté la même technique il est impossible de voir où l’on va aller.

Nous on a les Kerguelen faudrait bien que ça serve à quelque chose !

Nogius “Nous on a les Kerguelen faudrait bien que ça serve à quelque chose !” « Quand le sage désigne la Lune, l’idiot regarde le doigt. » “Zone économique exclusive de la France” https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_%C3%A9conomique_exclusive_de_la_France “La zone économique exclusive (ZEE) de la France est, conformément au droit de la mer, l’espace maritime sur lequel la France exerce des droits souverains en matière d’exploration et d’usage des ressources. … La ZEE de la France est la deuxième plus importante du monde avec 10 186 624 km21, derrière celle des États-Unis (11 351 000 km2) et devant celle de l’Australie (9 025 053… Lire la suite »

On a aussi voulu garder Mayotte sous prétexte d’un axe stratégique mais surtout de réserves d’hydrocarbures et ça fait 50 ans qu’on exploite rien. Y a t-il vraiment de tels gisements dans ces eaux françaises ? Pourquoi ne sont-ils pas exploités depuis ? Bien sûr que ces surfaces hissent la France sur le podium mais aujourd’hui il faut bien reconnaître qu’elles n’ont servi à rien de plus que ça et elles obligent la France à un effort qu’elle n’arrive pas à fournir à savoir disposer d’une flotte suffisante pour surveiller ces espaces. Déjà qu’en Calédonie on avait même pas de… Lire la suite »

Il me semble avoir lu un article sur ce sujet il y a quelques années, où la question posée était de savoir si la France avait les moyens de surveiller, d’affirmer sa souveraineté sur son espace maritime tant celui est grand et surtout tant les moyens déployés restaient très en-dessous de ce qu’ils devraient être. En passant, en plus de nos deux nouveaux patrouilleurs de 72m qui remplacent les deux P400, ce serait bien d’être inclus dans le nouveau programme des patrouilleurs hauturiers et qu’on nous affecte un de ces beaux navires (voir photo). Même si nos deux patrouilleurs… Lire la suite »

Bon père, bon citoyen et amis loyal mais exécuté de sang froid dans cet article. Celui qui le publie a t’il les mêmes qualités car personnellement je vois plutôt un tueur à gage. Embauché par qui? On peut déduire qu’en l’état de la pensée de ce rédacteur il n’y en a plus que deux à avoir, pour ou contre. Ce long réquisitoire ne propose pas non plus de solutions même s’il desingue la victime sur le sujet des non solutions apportées. C’est osé car pour le moment personne n’en a. A mon niveau de citoyen je n’en vois aucune. Il… Lire la suite »

Et chez les stratèges indépendantistes tout est de la faute des loyalistes et de la France si tout a brûlé.

Et chez les stratèges indépendantistes si tout a brûlé c’est la faute aux loyalistes et à la France.

De toutes façons c’est toujours la faute de la France.

C’est leur credo et ce n’est pas vraiment la peine d’y faire attention. Le faire c’est leur donner une crédibilité. (Independentistes)

“(Independentistes)”

Insinuerais-tu qu’ils mentent comme des arracheurs de dents ?

Ce n’est pas du mensonge, juste une stratégie verbale. Faut bien qu’ils disent quelque chose. C’est de la cour de récréation, ” c’est pas moi c’est toi”.

Ce sont des adultes / gosses qui balancent n’importe quoi pour exister.

“Ce n’est pas du mensonge, juste une stratégie verbale.” Tu n’as pas compris : tu as écrit fautivement indépendEntistes au lieu de indépendAntistes, d’où dEntistes, d’où arracheurs de dents. Le sujet est sérieux, mais ça ne doit pas interdire l’ironie. D’ailleurs, un certain Oups vient de commettre : “A la Trump. On refile les emmerdeurs aux pays d’à côté. Ou Trump 2. On déporte dans une ile guantanamo ( comme les australiens l’on déjà fait.” Et donc je poursuis en Ironieland : Trump, (le nouveau héros d’Electron qui s’est vautré sur Raoult, puis sur Poutine*** et tient à ne pas… Lire la suite »

C’est aussi de la manipulation de foules peu instruites qui gobent ” la stratégie verbale” avec le résultat qu’on connait.

Les loyalistes ne se radicalisent pas, ils demandent que soient respectés le résultats des référendum et surtout ne font que résister aux coups de butoir des indépendantistes.

Ok mais comment?

“Comment ?”

En résistant à coups de boutoir à leur tour, bien plus efficaces que les inexistants coups de butoir inventés par Electron.

Tous les Robelin n’ont pas un père qui s’appelle ROBELIN.

Comprend pas, explique