Actualité

Le pouvoir change de rive

Comment le centre de gravité kanak glisse du FLNKS vers la coutume

En surface, rien ne change. En profondeur, tout se déplace. La Calédonie vit une recomposition silencieuse : le pouvoir kanak glisse du front politique vers la coutume. Explications.

Il y a des moments où un pays bouge sans bruit. Où rien ne semble changer en surface, et pourtant tout se déplace en profondeur. Depuis quelques mois, la Nouvelle-Calédonie vit exactement cela : une recomposition silencieuse de ses forces réelles.

On continue de parler de loyalistes, d’indépendantistes, de FLNKS, de présidents et de ministres… Mais pendant qu’on regarde les acteurs habituels, d’autres forces, plus anciennes et plus solides, reviennent au premier plan. Ce texte essaie simplement de mettre ces mouvements en lumière.

Un pays qui glisse sans le dire

La vie publique donne l’impression d’être bloquée dans un débat déjà trop connu. On répète les mêmes mots, les mêmes sigles, les mêmes affrontements. Mais le pays réel n’est plus tout à fait là.

Sous la surface, quelque chose s’est déplacé. Et tant qu’on ne descend pas à ce niveau, on a l’impression que tout stagne — alors que tout change.

Le FLNKS arrive au bout de son cycle

Il n’y a ici ni reproche ni ironie. Juste une donnée historique. Le FLNKS aura été, pendant quarante ans, le cadre politique de l’unité indépendantiste : un front, une bannière, une manière d’organiser la lutte et de parler d’une seule voix.

Mais l’histoire des fronts politiques suit toujours la même logique : ils naissent, ils montent, ils s’imposent… puis, un jour, ils arrivent au bout de leur mandat historique. Ce n’est pas un échec. C’est une fin de cycle.

Les signes sont venus les uns après les autres :

– divisions devenues fractures,

– départ du PALIKA,

– perte de mandat,

– impossibilité à engager son peuple dans un oui ou un non,

– silence stratégique devenu silence tout court.

Personne n’a « tué » le FLNKS. Il s’est simplement épuisé.

Pendant ce temps, la coutume se remet en mouvement

Quand un espace se vide, un autre se remplit. Pendant que le FLNKS s’est figé, la coutume — elle — a recommencé à respirer.

On l’a vu ces dernières semaines : les assemblées sous la case, les réunions des huit aires, l’Alliance des Royaumes Kanak, l’Assemblée du Peuple Kanak le 15 novembre, et même l’annonce adressée au Conseil de Sécurité de l’ONU sur la création d’un Conseil National de Transition Kanak.

Il ne s’agit pas d’un retour folklorique. Il s’agit d’un retour à la source : lorsque les structures politiques s’affaiblissent, les structures profondes reprennent naturellement leur place.

La coutume n’a jamais disparu. Elle attendait son heure. Elle parle moins souvent, mais quand elle parle, elle engage.

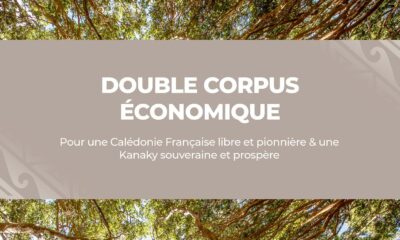

Deux légitimités se clarifient

Et c’est peut-être le point le plus important du moment politique actuel. Pendant longtemps, tout a été confondu :

FLNKS = Kanaky,

Loyalistes = République,

comme si chaque camp portait tout le poids d’un peuple.

La réalité d’aujourd’hui est plus nette, plus honnête, plus stable :

– côté Kanaky : la coutume,

– côté Calédonie Française : la République.

Ce ne sont pas deux adversaires. Ce ne sont pas deux ennemis. Ce sont les deux piliers sur lesquels repose ce territoire.

Deux manières de dire : « voilà ce qui nous fait tenir debout ». Deux légitimités différentes, mais réelles, anciennes, et chacune valable dans son ordre propre.

Bougival : un accord construit sur un décalage

Il faut dire les choses simplement, sans colère. Si Bougival semble si fragile depuis le premier jour, c’est parce qu’il a été construit avec un acteur qui n’avait plus les moyens d’engager son peuple.

On peut signer un texte avec une organisation, mais on ne peut pas demander à un pays entier d’adhérer à un accord négocié par un front politique au moment précis où ce front perdait sa capacité de décision.

Ce n’est la faute de personne. C’est un problème d’ajustement. L’État a parlé à un mouvement politique, alors que le poids réel, lentement mais sûrement, glissait déjà vers les autorités coutumières.

Comment reconnecter ces deux forces

La question du moment n’est pas : « qui a tort ? » ou « qui doit céder ? » La vraie question est beaucoup plus simple : comment remettre en dialogue les deux légitimités qui font tenir ce pays ?

La coutume, parce qu’elle représente encore un peuple dans sa profondeur.

La République, parce qu’elle représente encore un cadre de droit et de continuité.

L’avenir ne se construira pas contre l’une ou l’autre. Il se construira entre elles. Pas dans la défiance. Pas dans le déni mutuel. Mais dans la reconnaissance de ce qui est : un pays à double fondation, qui a besoin des deux pour respirer.

Restaurer le lien par la vérité

Ce texte n’est pas un verdict. Ce n’est pas un reproche. C’est la tentative d’éclairer un mouvement silencieux du pays. Parce qu’on ne peut pas avancer si on regarde encore dans les vieux cadres.

Dans un pays secoué, la vérité n’est pas un risque : c’est une boussole. C’est elle seule qui permet encore de se retrouver.

Faire en sorte que la vérité, même douloureuse, redevienne un lien.

https://www.facebook.com/share/r/1D1prwVx5E/

https://www.lefigaro.fr/politique/on-perd-deja-des-enfants-le-petit-elias-la-petite-philippine-le-petit-mehdi-reagit-jean-louis-borloo-apres-les-propos-du-chef-des-armees-20251121 Jean-Louis Borloo n’est pourtant pas d'”extrême drouate”…. Je me suis dit la même chose que lui. Comme quoi le bon sens n’a pas de couleur politique. Il ne serait pas étonnant qu’un bonne partie de la population française pense la même chose, toutes couleurs politiques confondues. Plus on nous casse les noix et on veut nous faire peur avec cette guerre, plus c’est contre-productif et ceux qui se jettent dans cette voie seront les futurs perdants de 2027. Comme Glucskman; ce petit bobo arrogant et prétentieux a déjà perdu la Présidentielle. ça va être dure d’expliquer ça à Inforétif,… Lire la suite »

«Malheureusement, des enfants on en perd déjà, le petit Élias, la petite Philippine, le petit Mehdi» Comme quoi Borloo peut lui aussi s’emmêler les pinceaux : quel rapport avec notre défense militaire contre un ogre qui en a fait perdre 20 à 30 000 par le crime contre l’Humanité d’ enlèvements à l’Ukraine et qu’il monte contre leurs parents pour en faire sa chair à canons de la suite de sa guerre ignoble d’invasion ?! “on veut nous faire peur avec cette guerre” Tu crois que Poutine a besoin de quelqu’un d’autre que lui pour faire peur ?! “ceux qui… Lire la suite »

Le rapport ? la formule “perdre des enfants”. Faut t’expliquer ? Le reste de ton élan lyrique démontre quoi ? “ceux qui se jettent dans cette voie seront les futurs perdants de 2027.” Tjrs au ras des paquerettes l’électron, l’est jamais très loin le RN de ta poissonnière vendue à son banquier Poutine. Tu crois que Poutine a besoin de quelqu’un d’autre que lui pour faire peur ?! Tu t’en es chargé toi et tes acolytes en 2022, ” Poutine va envahir l’Europe”, relayant la bonne parole des macronistes, qui s’en chargent eux aussi, comme la crétine de Valérie Hayer.… Lire la suite »

“Tu t’en es chargé toi et tes acolytes en 2022, ” Poutine va envahir l’Europe”, L’histoire n’est pas finie, grâce à la trahison de Trump. Et entre 2022 et aujourd’hui, les centaines de milliers de tués et de biens détruits par Poutine, tu passes ça par pertes et profits ? “ceux qui veulent nous embarquer dans cette guerre sont-ils largement suivis par l’électorat ?“ Munichois jusqu’au bout des ongles de ta poissonnière, tu ne retiens donc rien de la débâcle de notre armée en 1940 face à une armée d’invasion allemande des méthodes de laquelle s’inspire celle de Poutine, jusques… Lire la suite »

Inforétif “L’histoire n’est pas finie, grâce à la trahison de Trump.” A laquelle s’ajoute un niveau de sénilité, de comportement de plus en plus surprenant voire inquiétant, de la part d’un chef d’Etat et, de quel Etat ! Les USA comptent encore, du fait de leur puissance militaire et de leur armement nucléaire aptes à calmer les appétits guerriers de ce désaxé de Poutine. Confère sa dernière incartade (doux euphémisme) : https://www.lefigaro.fr/international/tais-toi-la-truie-donald-trump-s-en-prend-violemment-a-deux-journalistes-20251119 “«Tais-toi la truie!» : Donald Trump s’en prend violemment à une journaliste à bord d’Air Force One” “«Tais-toi la truie!» à l’une, «vous êtes une personne horrible» à l’autre.… Lire la suite »

tes références historiques, munichois, etc, ridicule et on s’en branle et une comparaison totalement déjantée*; j’appréhende les choses dans leur temps et leur contexte.

(* mais bon, c’est valab ça fait mec cultivé et de grande morale)

“tes références historiques, munichois, etc, ridicule et on s’en branle” Ben dans ce cas, si l’Hitoire avec un grand H au mieux t’indiffère, au pire t’incite à te livrer à une activité que la sainte morale conventuelle réprouve, faudra pas te plaindre si d’aventure un calédosphérique, au hasard un certain Inforétif, venait à te traiter d’inculte résolu. Une chose au moins est incontestable, et parfaitement recevable par tout Français, Européen, démocrate soucieux de sa sécurité, liée comme presque chacun le sait (à l’exception notable d’un certain Electron), au respect du droit international par Poutine: Ukraine : les Européens rejettent le… Lire la suite »

Non, l’Histoire “ne m’indiffère pas”, mais toi tu raisonnes ( où plutôt tu résonnes) avec des grands mots, moi je raisonne en abordant les choses dans leur contexte. C’est bien de parler du droit international. Tu penses que la majorité des Français approuvent le fait d’envoyer leurs jeunes mourir en Ukraine au nom du droit international ? J’en doute. Par ailleurs, et pour t’expliquer les choses dans leur contexte, leur réalité : Quand on voit comment la France est en train de sombrer dans l’insécurité, l’immigration de masse et le séparatisme, la narco traffic et la violence qui va avec*,… Lire la suite »

“Encore une fois, tout porte à croire que je comprends mieux, j’appréhende mieux les choses et la réalité qui m’entourent que toi “ Non, Electron, tu ne comprends rien à rien : pour les Français qui croyaient à la paix éternelle, voir Poutine et Trump détruire leurs certitudes sur des frontières réputées intangibles en Europe c’est la terreur absolue, tant nous avons été marqués dans nore mémoire collective voire même dans nos gènes (vois à “l’épigénétique” : https://www.inserm.fr/dossier/epigenetique/) par les guerres de 1870 à 1939. Pour éviter que ça recommence (c’est là qu’intervient l’esprit munichois et leurs crainte qu’il réapparaisse), tu… Lire la suite »

“Je me suis dit la même chose que lui.

Comme quoi le bon sens n’a pas de couleur politique.”

Certains se disent, d’autres font, notamment dans les partis d’extrême-droite européenne.

Chez les allergiques à l’UE en particulier, rique d’y avoir pas mal d’autres affaires bientôt, comme celle-ci :

Un ex-député européen britannique condamné à la prison pour corruption au profit de Moscou

Electron Libre https://www.lefigaro.fr/politique/on-perd-deja-des-enfants-le-petit-elias-la-petite-philippine-le-petit-mehdi-reagit-jean-louis-borloo-apres-les-propos-du-chef-des-armees-20251121 “«On perd déjà des enfants : le petit Élias, la petite Philippine, le petit Mehdi», réagit Jean-Louis Borloo après les propos du chef des armées”. Réflexion stupide de la part de ce has been. Quel est le rapport entre de sordides attentats ou meurtres et ce qui se passe, aux porte de l’UE avec cette guerre Poutine vs “l’Occident collectif” ? Guerre qui pour l’instant, reste circonscrite à l’Ukraine mais qui pourrait s’étendre aux pays Baltes et, au principe qu’il ne faut jamais insulter l’avenir, pourquoi pas hélas à l’UE. Pour faire le buzz ? Pour tenter… Lire la suite »

Bein oui mon con… En Australie AUSSI ils ont des immigrés (trop) qui foutent la merde… et OUI, en France la plupart des problèmes sont liés à l’immigration totalement hors de contrôle qui permet aux copains MEDEF de Macron d’avoir de la main d’œuvre pas cher, au détriment des travailleurs français.

RS “En Australie AUSSI ils ont des immigrés (trop) qui foutent la merde… et OUI, en France la plupart des problèmes sont liés à l’immigration totalement hors de contrôle…”. As-tu compris le sens de mon commentaire auquel tu as répondu ? Sans doute était -il mal formulé, je veux bien l’admettre. Mon seul but, s’appuyant sur l’évocation de deux sordides drames survenus à Sydney [indépendamment de l’origine ethnique des protagonistes], était de démontrer la non pertinence des propos de Jean-Louis Borloo qui ont pour seul finalité [politique], de rendre responsable l’immigration de tous les problèmes rencontrés en France et ce,… Lire la suite »

Il y a des meurtres dans tous les pays; cet argument n’efface en rien la réalité : -une immigr massive, illégale, incontrôlée -des individus aux codes différents -qui ont tué des Français(es) parce qu’ils étaient Français(es) et le problème : -il est presque impossible de les faire repartir -ils restent des individus dangereux, hostiles à la société d’accueil. -il en arrive encore plus chaque année ! (-et ceux qui donnent l’alerte sont “d’extrême drouate” et pointés du doigt pour ça, tu le sais, tu en fais partie) La France n’est pas un pays du tiers monde Elle le devient; ouvre… Lire la suite »

Mais oui bien sûr Concon, tout va bien en France, on n’a qu’à continuer à laisser entrer des étrangers, ça fait de la main d’œuvre docile et pas chère… Et s’ils égorgent des français c’est pas grave, les riches, eux, sont en sécurité dans les beaux quartiers… 😡 Et SI, mon con, en France on risque de se faire trucider à (presque) chaque coin de rue, ça dépend juste des villes et des quartiers… tout comme on risque beaucoup plus de se faire emmerder à Rivière Salée qu’à l’Anse Vata… ne fais pas semblant de ne pas voir, ton attitude… Lire la suite »

“Et si mon con…” Va nous siffler le Siffredo tes radotages, tes certitudes et affirmations prétentieuses ailleurs ! Comment se fait-il que tu sois encore en vie au milieu de cet enfer du plus que tiers mais”quart monde” européen et hexagonal? Où l’on risque ” presque ” Dukong” ( on te rend ta politesse en utilisant tes références lexicales ) de se faire trucider à chaque coin de rue ! Ton ” presque ” est éloquent pauvre nouille ! Et tu es tellement irréfléchi que tu ne te ne perçois même pas combien ce mot rend ton affirmation gratuite et… Lire la suite »

la pauvreté s’étend en France.

C’est à dire ?

Wanamatcha!! une magnifique tartine de la spécialiste Coconne… 😁😂🤣 À vue de nez 40 lignes de “bla bla bla gna gni gna gnin gnin” qui part dans tous les sens, j’ai pas compté, merde… la flemme… 😁😆😂 Ça va mieux Coconne, tu t’es bien épanchée? Rivière salée tu y vas souvent? Combien de maisons cambriolées, combien de voitures volées à la BD, par rapport à RS? Hein Coconne??!! Tu ferais bien d’arrêter de picoler, Coconne, tu deviens de plus en plus brouillonne… 😁😆😂😂🤣 “des vols à la tire dans les voitures” on dit “vol à la roulotte”, Coconne. Donc toi tu… Lire la suite »

Te fatigue pas Rocky on a compris que tu es tout seul à la maison et qu’il n’y a pas ton auxiliaire de vie pour te lire et surtout t’ expliquer les commentaires des autres !🤣😂😂 Sinon Dukong , depuis que Rivière Salée est devenue une zone sinistrée crois – tu qu’il y ait, le parfait imbécile qui insiste , encore de quoi tenter les cambrioleurs ? Idem : tu vis sur quelle planète le niais ? Tu t’informes des faits divers actuels en NC ? “Brouillonne” ? Dit le “déconneur ” de service de Calédosphère qui écrit les plus… Lire la suite »

Correction: pickpockets

Calme toi coconne, nous sommes entre gens de bonne compagnie (enfin… moi… Toi tu es une woinrue mal élevée qui se prend pour une intello)… UNE FOIS DE PLUS tu ne comprends rien et tu réponds à tort et à travers… c’est ce que te répètent oups et Electron, et ce que je me tue à te dire… et tu sais pourquoi? C’est parce que tu es une vieille carne frustrée et hargneuse, ce qui te rend agressive… Tu aboies au moindre stimulus, sans réfléchir… En fait tu ne réfléchis pas, jamais… tu régurgites seulement la propagande qu’on t’a faite… Lire la suite »

Cette image, tu l’as déjà publiée avec quasi le même commentaire et je t’avais aussi répondu quasi la même chose . Le seul qui est excité et pas calme du tout mon brave R.S c’est toi. Et en effet,je confirme,comme la dernière fois , que ce que tu affiches et que tout le monde peut constater à TON sujet en te lisant , que comme il y est écrit , ” AVANT LES RESEAUX SOCIAUX ,IL N’Y AVAIT QUE TA FAMILLE QUI SAVAIT QUE TU ÉTAIS CON ,ROCKY SIFFREDO ! ET maintenant en effet de nouveau tout le monde le… Lire la suite »

La réflexion du « has been » est certainement celle que se font beaucoup de Français, ce n’est donc pas cet aspect du personnage qui compte. Etre « has been », empêche-t-il d’être lucide ? S’agit-il d’une réflexion, ou d’un état de faits ? On perd des enfants, sur notre sol, tués (ou agressées sexuellement) Ils sont tous de souche ethnique européenne, tu avais remarqué j’espère ? Tu peux aussi ajouter les nombreuses victimes adultes d’attaques au couteau ; ce sont les victimes d’une même cause (et Samuel Paty et Dominique Bernard). Il ne s’agit pas de dire que « l’immigration est responsable de tous… Lire la suite »

EL “On perd des enfants, sur notre sol, tués (ou agressées sexuellement)”. “Ils sont tous de souche ethnique européenne, tu avais remarqué j’espère ?”. ??? Genre de réflexion qui n’engage que toi. Des chiffres, des faits incontestables. Le preuve de ce que tu avances. “Tu peux aussi ajouter les nombreuses victimes adultes d’attaques au couteau ; ce sont les victimes d’une même cause (et Samuel Paty et Dominique Bernard).” Nombreuses victimes ! Là encore des chiffres incontestables. Des preuves irréfutables de ce que tu avances encore une fois. Cette réflexion que je fais, ne cherche en aucun cas à minimiser les meurtres… Lire la suite »

Ah, je retrouve le zep égal à lui-même, bouffi d’autosuffisance, la parole de l’autre ne vaut rien, il doit prouver, même si tu lui es sous le nez des faits incontestables. Seule la parole du zep est infaillible. Puisque tu es de toutes évidences si peu informé, je te suggère d’aller trouver toi-même une photo de Lola, de Philippine, de Thomas, de Mathis. Tu auras “la preuve”, “des faits incontestables” et tu verras qu’il s’agit de faits et non d’une “réflexion qui n’engage que moi”. Voilà, re, de l’autosuffisance qui n’apporte que des comms creux, juste des effets. Commentaire invalidé.… Lire la suite »

EL “Pousser ta pitrerie jusqu’à contester “de nombreuses victimes” est une insulte à la France et aux Français, aux familles des victimes du Bataclan et de Nice. Et toutes les victimes d’attaques mortelles au couteau qui ont fait la une TV.” Trouve un seul de mes commentaires dans lequel j’aurais, soi-disant, minimisé les assassinats, les meurtres commis en France par des terroristes radicalisés, par de quelconques désaxés. En particulier à Nice en juillet 2016, au Bataclan en novembre 2015. Tu dérailles complètement. Je le répète à nouveau, mes commentaires émis sur ce sujet n’ont pour seul objectif que celui de… Lire la suite »

Tu as nié les faits et la nature des faits, c’est une façon de minimiser, voilà ta pitrerie corniaud.

Donc oui je maintiens ta pitrerie est une insulte faite à ces enfants français innocents morts dans les mains d’OQTF, et à leurs familles.

Faut assumer maintenant.

On s’en fout de ce qui se passe ailleurs, c’est une sortie du sujet qui ne prouve en rien le contraire des faits.

EL “Tu as nié les faits et la nature des faits, c’est une façon de minimiser, voilà ta pitrerie corniaud.” Ben là ! Explication de texte STP. “Donc oui je maintiens ta pitrerie est une insulte faite à ces enfants français innocents morts dans les mains d’OQTF, et à leurs familles.” En quoi mes commentaires, dans lesquels [je l’affirme encore une nième fois] j’ai souligné le côté abject de ces assassinats d’enfants (ou d’adultes) en France constitueraient une pitrerie ? Tu es complètement ravagé, à la masse. Après avoir souligné le côté abject, ignoble de ces crimes, rien ne m’empêche… Lire la suite »

“un minable petit bourgeois arrogant“… un caldoche fin de race de Nouméa, quoi… 😁😆

” un caldoche fin de race quoi” Et toi un “gros minable” d’origine inconnue sur toute la planète , et pour cause, une aberration et erreur génétique, fruit d’une expérience illégale, spécimen unique on l’espère , totalement dérangé qui déverse sans retenue aucune ses inepties et vulgarités sur la toile et où la place est plus dans un HP que chez lui à délirer à l’abri de son pseudo . Si tes copains t’ont donné ce surnom ce serait parce que dis- tu , tu serais toi aussi un boxeur,? Soit ils sont ignares comme toi soit ils te prennent… Lire la suite »

Ce que tu peux être conne, ma pauvre Coconne… en fait tu ne comprends pas, et ensuite tu extrapoles à partir de ce que tu as cru comprendre…😆😂😂

Mon prénom N’EST PAS “Rocky”, Coconne… et j’ai juste fait un petit peu de boxe comme ça, en amateur…😁😆

Mon prénom… donc… allez devine un peu pour voir, Coconne… 😁😆

Mon prénom n’est pas Rocky ,Coconne ”

Mais je n’ai pas dit que ce l’était mon gars ! Loin de là , on en reste au prénom de ton pseudo et à son patronyme et à la référence à Rocky le boxeur personnage imaginaire ! Dur dur une fois de plus la comprenette! Je “n’extrapole” donc rien et n’ai rien” cru comprendre” . La vieille carne a encore sa tête. Ton vrai prénom on va le demander à Freund , ça, ira plus vite vu que tu causes souvent avec lui il doit être au courant.

Ps : ce que tu peux être ” con ” mon pauvre concon ” …🤣

“Je ne vois pas ce que tes exemples australiens apportent dans la démonstration de quoi en fait. Alors en fait ton commentaire, il voulait démontrer quoi ?”

Soit t’es vraiment con ou… t’es vraiment con.

Je souhaite que tu le fasses exprès.

Ces deux exemples avaient pour seul but, celui de te démontrer que la France n’avait pas le privilège (si l’on peut dire) d’être, le seul pays au monde, l’objet d’attentats commis pas des individus passablement dérangés.

(ajout : dérangés par leur religion)

Ben non, ça ne démontrait rien puisque ça allait dans mon sens.

“L’immigration n’est pas responsable de tous les mots, “

Exact, certains soupçonnent aussi fortement l’

Académie Française.

” ils sont tous de souche ethnique européenne , tu avais remarqué j’espère ” Comme le jeune Medhi K. victime de narcotrafiquants à Marseille et qui voulait devenir policier et passer le concours de gardien de la paix “? Tu n’as plus aucune retenue dans ton discours raciste l’Electron ! Et en NC tes propos sont identiques à ceux tenus par la frange extrêmiste,xénophobe et en pleine dérive autoritariste qui sévit et ne cherche qu’à dresser les habitants les uns contre les autres au motif de leur rattachement à une communauté ethnique pour servir sa dialectique . De plus mon… Lire la suite »

Ah ça y est, t’as pas pu t’empêcher de l’ouvrir pour me sortir des conneries et donner le bâton pour te faire battre, tu en veux encore ? Ce qui s’est passé pour Mehdi, meurtre en rapport au milieu de la drogue et de ceux qui le combattent, …n’a rien à voir avec les clandestins et OQTF dangereux, que la France a voulu expulser et c’est qu’il y avait bien une raison. Et ces individus dangereux ont bien tué des jeun s français blancs; c’est factuel connasse, quelque soient les tortillements du cul que tu feras pour prouver … quoi… Lire la suite »

Et la tienne tu l’as relue” ta chiasse “à toi, ,”gros plouc?” Parce que le narco-trafic n’est pas de nos jours , notre plus grand fléau national, européen et mondial , tant par les réglements de compte entre gangs dans les villes, causant des dommages collatéraux parfois avec des victimes innocentes se trouvant par un hasard malheureux au coeur de ces fusillades que par les addictions que cette drogue entraîne au sein de la jeunesse française et tous les problèmes sociétaux que cela engendre!Certains des petits dealers sont des mineurs étrangers liés au trafic d’êtres humains . Sans oublier les… Lire la suite »

Narcotraffic : Tu changes de sujet connasse. Rien de raciste dans tes propos? Mais si le parfait ahuri ! La preuve ! ” deux jeunes femmes blanches poignardées” ! Pourquoi,cela aurait changé qq chose si elles ne l’avaient pas été? Sinistre conne, où est le racisme ? ce sont les faits. Le mec les a poignardées pour cette raison. Quelle honte de se comporter comme tu le fais : nier la nature des faits pour ramener ta petite gueule. Quel manque de respect pour les familles. Si je te dit qu’en 2024 des militants CCAT ont insulté, intimidés, sabre d’abattis… Lire la suite »

Je ne change absolument pas de sujet! Quant à ton exemple de la CCAT, le niais, je l’ai moi- même évoqué en comparant ta dialectique à la leur. Tu ne sais pas lire! Tu as le même narratif , exclusif xénophobe et ethnocentré. Tu ne t’en rends même pas compte tellement tu es borné ! Quant à tes préoccupations sur les motifs de tous ces psychopates paumés et en errance c’est ce qui te paraît le plus intéressant!” La criminalité de droit commun n’a rien à voir avec ça ” dis- tu l’expert en droit et criminologie? Lesquels de ces… Lire la suite »

Si, tu changes de sujet; soi tu es complètement idiote pour ne pas t’en rendre compte, soi tu es malhonnête, ce qui ne me surprendrait pas. Mon exemple de la CCAT montre l’absurde de tes accusations de racisme. je l’ai moi- même évoqué en comparant ta dialectique à la leur Faut vraiment que tu consultes un psy à écrire des fantaisies pareilles. Le reste de ton comm: un gloubiboulga intellectuel décousu et sans sens, symptomatique du bordel qui règne dans ta cervelle. Oui, tu donnes le bâton pour te faire battre; et tu crois que c’est avec tes pitreries que… Lire la suite »

” Mon exemple de la CCAT montre l’absurde de tes accusations de racisme ” Et c’est pour ça le farfadet que tu fais comme eux et que tu utilises le même genre de vocabulaire et de référence à l’origine ethnique et à la couleur de la peau dans tous tes commentaires comme argumentaire et un discours ethno centré , comme rempart de “notre civilisation” ? Tu n’as même pas compris mon allusion à Poutine vu ta réponse stupide ! “Et quant au bàton pour de faire battre ” toujours pas,et pitreries encore moins et convaincante ,certainement plus que ta réponse… Lire la suite »

Bah, Coconne c’est juste une vieille conne frustrée pour qui avoir le dernier mot est d’une importance capitale, quitte à se dédire, à se contredire, à raconter d’énormes conneries, et ce avec la plus parfaite mauvaise foi… Elle n’a plus que ça la vieille carne pour avoir l’impression d’exister, en plus ça lui fait du bien, elle se défoule, elle compense ses frustrations. Quand on a eu une vie vide de sens et qu’on n’en n’a jamais rien fait, de sa vie, et que la fin approche… c’est sûr on peut être frustrée… c’est le propre de toutes les vieilles… Lire la suite »

De plus mon pauvre Electron, sur quelle planète et dans quel siècle vis – tu ? Tu es au courant des rapports démographiques des populations sur les différents continents de la Terre sur les 8 milliards d’humains ?Il y a des décennies que l’Europe est dépassée en nombre par l’Asie et l ’Afrique. Et ta réponse c’est des murs pour sauver ” notre civilisation “? Double sinistre conne, quel arguent idiot ! Oui, “notre civilisation”, basée sur son identité chrétienne, sur les libertés fondamentales, l’égalité homme-femme, la liberté d’opinion, la démocratie, le respect et la protection des minorités sexuelles, ce… Lire la suite »

Le chiffre des lectures à monté. Alors un peu d’effort la niaiseuse pour être lue pas des dizaines de milliers d’intervalles assoiffés de tes déclarations.

BÂÂÂÂNJOOUUUUR MÉÉÉMÉÉÉ COOOOCOOOONNE!!!

Salam aleikoum la vieille… aujourd’hui tu manges pas de cochon, ok?

Et puis tu essaies de changer de disque, un peu… “niais, simplet, kong”, etc ça va un moment…

Révise plutôt tes recettes de cuisine, genre dinde aux glands🌰, c’est imminent il va y avoir la guerre, c’est bien, les copains marchands de canons de Macron vont gagner beaucoup d’argent, et toi tu vas aller en Ukraine faire la popotte pour nos pioupious…

“Et puis tu essaies de changer de disque ,un peu,niais, simplet, kong,ça va un moment ” Hahahahaha 🤣 Dit le “parfait ahuri” qui écrit tous les matins les mêmes imbécilités avec quasi les mêmes illustrations idiotes! Ben non mon gars, on ne peut que te répondre en te répétant la même chose, vu que c’est toi qui ne changes jamais de disque : ce que tu écris est en eff7et toujours très niais et tu es bien le ” crétin ” n0 1 de service de Calédosphère . Puisque ça ne te dérange pas de continuer ta “déconnade” je ne… Lire la suite »

Mais oui, c’est ça Coconne… allez, bientôt tu vas pouvoir montrer que tes propos va t’en guerre c’est pas du flanc, tu vas nous démontrer ton patriotisme ardent, tu vas aller faire la cuisine en Ukraine pour nos pioupious…

Tu vas leur faire quoi? de la dinde aux🌰 glands? Ou des 🌰glands glacés?

“Mais oui c’est ça Coconne …” Mais oui mon gars , c’est bien ça !🤣 Ah force comme je l’ai écrit de jouer à l’abruti🤪 tu as bien fini par le devenir ! Car je ne sais pas où tu as pu entendre mes propos ” va t’en guerre ” mais tu es comme la Jeanne😇 , tu entends des voix ! En plus du radotage ( tu te répètes , pépère , avec tes” recettes et les pioupious “) et de la difficulté de la comprenette ! “Tu vas leur faire quoi etc” Moi rien mais toi vu ton… Lire la suite »

“Ah force comme je l’ai écrit de jouer à l’abruti, tu as bien fini par le devenir !”

Pour atteindre un tel degré d’abrutissement à la force du… poignet, il lui aurait fallu plusieurs siècles.

Non, non, lui c’est de naissance, lui c’est tombé dedans avant même d’être petit, lui c’est manger dans les restaus les plus chers comme elle :

Elle se vantait de manger dans des restaurants étoilés à New York mais partait sans payer : une influenceuse jugée pour vol

” … lui , c’est de naissance ”

C’est l’atavisme de ses ancêtres , les “macaques crabiers” , les singes chapardeurs de Bali.

“je ne sais pas où tu as pu entendre mes propos ” va t’en guerre ” L’argument massue des faux pacifistes vrais kollabos poutinophiles du moment… Tiens pour le faire partir au quart de tour ainsi que pour faire sortir son nouveau copain Alik de sa datcha, rien de mieux que du BHL en Ukraine, déclenchement du réflexe conditionnel d’orfraie à la mode Godwin assuré : BHL : « Pour que la victoire revienne à l’Ukraine… »Le philosophe, qui par ses films sur le terrain a depuis 2022 documenté la guerre, salue l’initiative française de livrer des avions pour aider l’Ukraine à chasser… Lire la suite »

Et encore Hitler a t-il fini par avoir la ” bonne idée ” de se suicider! Poutine lui il s’accroche ! Et il parle même de rajeunissement et d’immortalité lors d’une conversation privée avec son ” ami ” Xi Jinping en septembre.

“rajeunissement et d’immortalité “

et, a rajouté Poutine, à l’aide de greffons.

Dont on se doute bien frais car prélevés peu après meurtre sur jeune prisonnier de guerre ukrainien sélectionné hypercompatible.

“Poutine lui il s’accroche”

Et le RN aussi :

Guerre en Ukraine : « Nos enfants n’iront pas combattre et mourir en Ukraine », promet le gouvernement

“La classe politique avait alors immédiatement réagi, comme Mélenchon “en désaccord total » ou Louis Alliot (RN) pour qui « il faut être prêt à mourir pour son pays », mais dans une guerre « juste » ou qui engage « la survie de la nation ».

Résister par les armes à Poutine agressant des démocraties européennes, pour Moncon de maire de Perpignan ce ne serait pas forcément juste ?

Le suspense reste entier …

Que devrait on dire de toi

BHL ?

Le conseiller de Sarkozy qui lui a murmuré à l’oreille qu’il devait intervenir militairement en Libye ?

C’est une référence pour toi BHL ?

Ce type qui se sert des guerres pour se faire une grandeur morale ?

SHAAAABAT SHALOM MÉMÉ COCONNE!!

“Ah force comme je l’ai écrit “???

Caisse à dire, ma coucouille Coconne?😁😆

“Ah force de briser en mes mains des guiitaaareuus”…🎵🎶🎶🎶🎵🎶

Fais pas semblant d’avoir oublié tes propos va t’en guerre Coconne, fais pas comme tes couzs les kahouins de la CCAT qui nous font le coup du “c’est pas nous c’est pas nous”…😁

Tu t’enfonces, c’est tout…😁

Déja parti pour la ” grosse déconnade le ” fada ” de service de Calédosphère! Aucun oubli de ma part le déjanté!🤪 Et toujours tout à fait pour que les Etats de droit européens continuent plus que jamais à soutenir l’Ukraine financièrement,militairement et même sur le terrain ! Et avec leur armée de métier comme celle de la France( le simplet avec ses “pioupious”🙆 à la noix ) d’autant qu’il s’agit du sol européen … C’est d’ailleurs ce qu’ont désormais acté les pays nordiques frontaliers de la Russie en décidant de renforcer cette défense militaire commune face à l’attitude déplorable… Lire la suite »

Il n’empêche qu’avec des cons pareils, auxquels je constate que se rajoute par suivisme un certain Oups2 (Kompromat ?…), calédosphère perd son âme lentement mais sûrement et à terme ses lecteurs. Sinon, plus gravement, il fut un temps, avant que la Russie de Poutine ne la tue, où l’ONU avait une certaine influence acquise dans le prolongement de la Société Des Nations. Reste qd même son discours, c’est mieux que rien : “Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a prévenu vendredi que toute “solution de paix” pour l’Ukraine devrait respecter son “intégrité territoriale”, à la veille d’une réunion du… Lire la suite »

“C’est mieux que rien” Et pour une fois très explicite ! Quant à D. Trump il vient de se faire remettre à sa place par le Président du Brésil qui lui a dit en résumé de se mêler de ses affaires concernant son exigence de libération de J. Bolsonaro et idem pour les taxes douanières sur lesquelles ce comique est revenu ! Et pour cause ce sont les consommateurs américains qui sont le plus pénalisés. Rien qu’au niveau des importations du café du brésil … ça aurait fait cher la tasse de café sachant qu’ils en sont de très gros… Lire la suite »

calédosphère perd son âme

Ben ouais…. depuis que tu traites abondamment de “facho”* et de “traitre à sa patrie” ceux qui voient les choses différemment sur la réponse à donner à la guerre en Ukraine…

(*) tu te elleffises, tu te mélenchonises, c’est mauvais signe.

“(*) tu te elleffises, tu te mélenchonises, c’est mauvais signe.”

Tjrs ta légendaire fainéantise : vérifie donc, pour une fois, tes assertions hasardeuses avant de débiter n’importe quoi : Mélenchon a la même attitude “pacifiste” que ta poissonnière vis à vis de ton potentat russe adoré, nigaud !

“La réponse à donner à la guerre en Ukraine”

selon toi, c’est de “négocier ” avec (= capituler devant) l’envahisseur criminel contre l’Humanité Poutine en lui livrant l’Ukraine comme hors d’oeuvre, pour commencer ?!!

Mais je m’en fous de la position de Mélenchon, de plus cela n’est pas du “pacifisme” me concernant; c’est une guerre entre Russes et Ukrainiens pour un bout de territoire, e ne sont pas nos affaires.

“c’est une guerre entre Russes et Ukrainiens pour un bout de territoire. “

Plutôt une guerre à géométrie variable, si on t’en croit : en mars 2022, sur calédosphère, c’était l’OTAN qui encerclait et menaçait la Russie, selon toi, et on allait “voir de quel bois se chauffait (ton héros) Poutine” …

“Ce ne sont pas nos affaires.”

Faux, nous sommes un des pays de l’OTAN, sans parler des recommandations sur le respect de l’intégrité des frontières internationalement reconnues de l’ONU à laquelle nous adhérons et du memorandum de Budapest censé interdire l’attaque de la Russie contre l’Ukraine.

“c’est une guerre entre Russes et Ukrainiens pour un bout de territoire. “

Plutôt une guerre à géométrie variable, si on t’en croit : en mars 2022, sur calédosphère, c’était l’OTAN qui encerclait et menaçait la Russie, selon toi, et on allait “voir de quel bois se chauffait (ton héros) Poutine” …

Ils (les marionnettistes) ont nourri les causes, ce qui a déclenché une guerre régionale entre R et U.

à eux de se démerder, catégoriquement opposé à l’idée d’envoyer des jeunes Français aller mourir là-bas pour 4 provinces ukrainiennes. On s’en fout, pas notre souci.

Le problème est aussi que c’est le Chef d’Etat Major qui a prononcé ces mots. Or, c’est un discours qui relève de la politique et là il sort de son domaine. Discours tenu lors de l’assemblée des maires de France où c’était le Président qui venait parler, mais comme il est devenu impopulaire et donc inaudible il ne l’a pas fait il a envoyé le militaire faire à sa place ce discours qui relève de la politique étrangère. Car le militaire de haut rang est d’abord un subalterne de la politique, dans ce discours il a été la voix de… Lire la suite »

“La voix de son maître ” Qui , à moins que nous ne soyons plus sous le Régime de la V ème République, est bien- non pas le “maître mais le” chef des armées” responsable en tant que Président de notre Etat de la sécurité du territoire et décideur au plus haut niveau des actions de notre armée sur ce territoire comme hors de celui – ci et qui préside “les conseils et les comités supérieurs de la Défense nationale” comme le dit l’article 15 de notre Constitution. Quant à l’opinion des Français sur cette “logique guerrière” encore faudrait –… Lire la suite »

Tu es soûlante, Coconne… tu nous fais un petit coup de LeZobine ou quoi? Tu te regardes écrire? Tu te prends pour une éditorialiste?😁😆

C’est tes potes bidasses à la retraite qui t’expliquent des trucs?😁😆😂😂🤣

Mais tu n’es une obscure petite dactylo à la retraite, Coconne, tu n’as aucun talent… désolé…

Souviens toi Coconne: De la concision. CON-CI-SION.

“Tu es soûlante Coconne etc etc ” Et toi” Dukong Dukong” , soûl tout court, dirait – on ! Et “désolé tu n’as aucun talent “?Je me contrefiche complètement de tes états d’âme 🤣 car je ne te dis pas le tien de talent ! 🤪 Eblouissant !,🤪😜😛🙃 Tes références à la dactylo en retraite, le pépère , à l’éditorialiste, et à la con- cision tu les as déja faites maintes fois ! “Souviens -toi Coconne ” Du vase de Soissons ? Pour toi, c’est foutu, tu radotes , tu ” gagates “et ne te souviens pas de ce que… Lire la suite »

Arrête avec tes jeux de mots à deux balles, Coconne, on n’est pas dans la cour de récré de ton collège de bonnes sœurs… 😆😂😂

“Arrête avec tes jeux de mots à deux balles Coconne ” Il n’y avait aucun jeu de mots l’intello! “On n’est pas dans la cour de recré de ton collège de bonnes soeurs” Dit le simplet dont les siens sont du niveau du bac à sable de l’école maternelle!👶 Dans ce collège “concon “, je suppose que je suis la vieille Mère Révérende car si je suis aussi une ” vieille carne ” comme tu le dis je ne peux être que cela !Faut être cohérent le Rocky 🤔,même dans la “déconnade” ! T’en loupes pas une Rocky S. plus… Lire la suite »

“pour 4 provinces ukrainiennes. “

Bien plus que pour ça, mais pas envie de continuer à parler à un mur.

Et si c’est juste entre Russie et Ukraine, pourquoi diable Trump vient leur et nous casser les burnes avec son soi-disant plan de “paix” (en dehors de son orgueil) ?

Ce type veut se retirer de l’affaire, pourquoi crois-tu qu’il insiste ainsi ? Avec Trump, faut chercher son intérêt économique (personnel, si possible).

L’Europe doit pas s’en mêler, par contre t’es plus compréhensif pour ton second faux-cul préféré après Poutine !

Tu veux envoyer des jeunes Français se mêler et risquer leur vie pour une bagarre entre Russes et Ukrainiens sur des morceaux de territoires où l'”ukrainophonie” et la “russophonie” sont historiquement mélangées et se disputent ” non ici c’est chez nous” “non c’est à nous, c’est pas à vous na ! “. Pas moi. Ni jeunes soldats français morts pour ça, ni risque d’escalade mondiale pour 4 provinces ukrainiennes*. Trump ? il a ses raisons, c’est hors champ de notre point abordé”. Peut-être qu’il est sincère et veut la paix. Peut-être qu’il se rêve toujours prix Nobel. C’est important pour… Lire la suite »

“Trump…..C’est important pour toi ?” L’important c’est ça, si les démocraties veulent vaincre la coalition des dictatures russo-sino-nord-Coréenne : Négociations de paix à Genève : “les frontières ne peuvent pas être changées de force”, insiste l’UE | Watch De plus l’UE demande à Trump de renoncer à détourner à son profit et celui des USA les 200 milliards d’équivalents en euros russes détenus par des banque belges mais qu’ils soient consacrés uniquement à la reconstruction de l’Ukraine, t’es content j’espère ! Avec ça + l’intangibilité des frontières rappelée par ton adorée VDL, Poutine et Trump, si l’UE tient bon, l’ont… Lire la suite »

Impossible corrections !

” les 200 milliards d’(équivalents en) euros russeS”

Inforétif : Avec ça + l’intangibilité des frontières rappelée par ton adorée VDL, Poutine et Trump, si l’UE tient bon, l’ont dans le luc, c’est ça l’important ! 1-Tu l’as entendu VDL rappeler ce principe intangible quand l’Azer a pris le karabakh et viré des dizaines de milliers d’Arméniens? Moi non. Pourquoi ? t’aurais pas une petite idée ? 2-“Si l’UE tient bon” ? moi je veux bien mais ça fera quoi ces belles paroles contre la réalité sur le terrain ? 3-Inforétif, il est temps que tu redescendes sur Terre : assieds-to, respire un grand coup, j’ai une révélation brutale à… Lire la suite »

“quand l’Azer a pris le karabakh et viré des dizaines de milliers d’Arméniens?” Tu sais que l’Arménie s’est abstenue de condamner la Russie pour son invasion de l’Ukraine lors de l’assemblée générale de l’ONU en 2022 ? L’UE est sympa mais n’oublie rien. Et finalement Poutine a trahi l’Arménie… “l’Europe n’est qu’une puissance verbale.” Le seul “mérite” de Poutine avec son invasion débile est justement qu’elle ne l’est plus, tout en restant la deuxième économie mondiale. L’Europe en 2025 : géant économique, nain politique ? | Cairn.info En dépit des partis d’extrême-droit européens, face à la menace ultiforme russe, la… Lire la suite »

“l’Europe n’est qu’une puissance verbale.”

Qui ne cesse de s’étendre…

500 millions d’âmes aujourd’hui.

à comparer aux 140 millons d’âmes damnées “russes” (dont pas mal d’islamiques…), une Russie en pleine dénatalité et qui part en gros morceaux à l’Est tt en cherchant (vainement !) à compenser à l’Ouest.

Occupée en Ukraine, la Russie perdrait peu à peu le contrôle de son extrême orient, au profit de la Chine

Inforétif “une Russie en pleine dénatalité et qui part en gros morceaux à l’Est tt en cherchant (vainement !) à compenser à l’Ouest.” Et ce n’est pas l’idiot utile de Xi Dada au pouvoir, ce dictateur d’opérette qu’est Poutine qui va arranger les choses. “Invasion chinoise en Sibérie : une menace pour la Russie ?” https://www.youtube.com/watch?v=0MdC0jqiSmA “En Russie, Xi Jinping lorgne sur la Sibérie” https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-enjeux-internationaux/en-russie-xi-jinping-lorgne-sur-la-siberie-2796732 En 2024 la population chinoise était estimée à 1,408 milliard d’habitants. Celle de la Russie à 146 millions d’habitants. Ils auront beau dire, beau faire les deux compères (*) , la messe est dite.… Lire la suite »

LedZep : Radio-Macron : “Invasion chinoise en Sibérie : une menace pour la Russie ?”

From Vladivostok with love :

https://www.youtube.com/watch?v=tMEcRTNMzt4

Alik “From Vladivostok with love :

https://www.youtube.com/watch?v=tMEcRTNMzt4 ”

De la réclame, du boniment, du matraquage, de l’affichage, de la propagande… pro Russe.

Y’a qu’à lire les commentaires.

Des comme celui-là, il y en a plus d’un :

“Yeah Russia needs an intelligent President like Vlatimir Putin wish there are still Vlatimir Putin likes in Russia”

[Oui, la Russie a besoin d’un président intelligent comme Vladimir Poutine. J’aimerais qu’il y ait encore des gens comme Vladimir Poutine en Russie].

“Radio-Macron : “Invasion chinoise en Sibérie : une menace pour la Russie ?””

因为总是 (Cause toujours !)

“Des Chinois en Sibérie” :

https://www.youtube.com/watch?v=3Tna3T9D88w

“De la réclame, du boniment, du matraquage, de l’affichage, de la propagande… pro Russe.” Bah, selon ce lien : Justice. Ils sont accusés d’espionnage au service de la Russie : qui sont Anna Novikova et Vincent Perfetti ? “Sur sa page Facebook, Anna Novikova a relayé des médias pro-Kremlin comme RT France et Sputnik Africa, ou encore republié un entretien de l’ex-militaire français Xavier Moreau, connu pour être un propagandiste de Moscou et qui a notamment décrit Alexeï Navalny comme un escroc emprisonné pour des délits de droit commun, au lendemain de sa mort.“ Ttes ressemblances avec les activtés alikollaborationnistes sur Calédo seraient… Lire la suite »

LedZep : “De la réclame, du boniment, du matraquage, de l’affichage, de la propagande… ”

C’est ça aussi :

https://www.youtube.com/watch?v=FVKcODDmYSM&t=672s

LedZep, ça y est, c’est la paix, suffit que Zelensky clique sur le bouton “oui” contenu dans ce lien une fois ouvert: La Russie « cessera les hostilités » si l’Ukraine quitte les territoires revendiqués par Moscou, promet Vladimir Poutine Il restera à ce bon Poutine à son Alik à chiffrer les dommages de guerre qui lui sont dus puisque, comme chacun sait en Russie après bourrage de crâne, c’est l’Ukraine qui a attaqué ainsi que le nombre de vierges ukrainiennes à livrer aux militaires russes rescapés présents en Ukraine. Un plus serait la décimation à l’ancienne de l’armée ukrainienne… Lire la suite »

Il est pas là, LeZob, il est parti se faire sucer sur la Gôlcosse… et Mémé Coconne est allée rendre visite à ses cousins mongoliens en Mongolie…

Tu parles tout seul mon con, dans le vide, y’a plus personne…😁😆

Console toi il te reste le bistrot, et le pastis.

Joyeuse fin de vie, pochetron.

“l’Europe n’est qu’une puissance verbale.”

Qui ne cesse de s’étendre…

Qu’est-ce qu’il reste à ajouter ? le Kosovo ? le Montenegro ? des confettis…

500 millions d’âmes aujourd’hui.

à comparer aux 140 millions d’âmes damnées “russes”

Et qu’est-ce que les “500 millions” ont fait devant les “140 millions” qui sont allés sur le terrain faire la guerre en 2022 ?

Rien.

une Russie en pleine dénatalité

Et l’Europe ? T’es pas au courant ?

Tu sais que les démographes s’alarment, l’ampleur de la catastrophe est sous-estimée.

La vacuité de tes arguments.

“Et qu’est-ce que les “500 millions” ont fait devant les “140 millions” qui sont allés sur le terrain faire la guerre en 2022 ? Rien.” Rien, comme les Français (en fait pas rien mais trop peu, en raison des auto-proclamés “patriotes” mais vrais fascistes français d’avant-guerre et autres “communistes” qui, comme les nôtres aujourd’hui ont fait leur possible pour désarmer leur soi-disant patrie bien-aimée). Pour la dictature russe, c’est le dictateur seul qui a décidé de lancer ses barbares (non russes pour la plupart) endoctrinés, drogués, vodkaïsés, violeurs, pillards, assassins détraqués sur l’Ukraine incrédule, c’est évidemment plus difficile pour une… Lire la suite »

les fascistes d’avant-guerre … arrête de répondre avec la première connerie qui te passe par la tête. Et je te rappelle que renforcer notre armée a été le discours politique du RN ces dernières années (j’en parle par obligation, parce que tout passe par lui dans ta tête), il avait pris position pour que la France s’équipe d’un deuxième porte-avion avant même 2017. Faut suivre.* Le vilain RN avait donc pris cette position par clairvoyance, alors que Macron ne le fait que parce que les conditions l’y contraignent. Les petits pingouins macronistes se découvrent patriotes devant le contexte mondial, ça… Lire la suite »

“les fascistes d’avant-guerre … arrête de répondre avec la première connerie qui te passe par la tête.” “Selon Cairn [mais Electron l’est plus fort que les spécialistes…] : Les facistes français avant 1939 ont souvent critiqué le réarmement comme un effort inutile ou une distraction de la priorité de l’Allemagne. Ils ont souvent soutenu la politique de non-agression de Vichy, qui a été critiquée pour sa capacité à maintenir la paix en Europe tout en permettant à l’Allemagne de réarmement. Les critiques ont souvent été basées sur des préoccupations de sécurité nationale et des craintes d’une guerre interétatique. ” Exactement ce que fait ton RN et particulièrement sa poisssonière achetée par Poutine. “un deuxième porte-avion “ n’a strictement AUCUN intérêt pour dézinguer les Russes, pas même l’unique que l’on a : nos avions de chasse en Pologne et Roumanie sont à deux pas du champ de bataille ukrainien, bien mieux abrités et bien plus proches que la Méditerranée ! Tu es teubé ou tu le fais exprès ? “ah, “la chose… Lire la suite »

Mais qu’est-ce qu’on on a à branler monconrétif, je ne suis pas un “fasciste”, les électeurs ne sont pas des “fascistes”. Cette accusation en 2025 de “fasciste” est infondée, elle a été mise à mal par Onfray, Ferry*, etc… sors de ce stade anal ça élèvera ta réflexion. Et je viens de te mettre des éléments factuels, tu comprends rien t’es vraiment con ou quoi ? Ce n’est que du langage politique savamment entretenu pour être instrumentalisé, c’est à coté de la plaque en plus d’être malsain. A force de jouer à ton petit stupide tu es devenu aussi con… Lire la suite »

“je ne suis pas un “fasciste”, les électeurs ne sont pas des “fascistes”.

De mon point de vue, tout français qui approuve les crimes de Poutine est soit un gros con (c’est la majorité), soit un facho.

Ce n’est le cas ni de Onfray, ni de Ferry.

Toi et Alik êtes les deux à la fois.

Réponse complètement idiote, comme d’habitude. Tu avais dit quelque chose contre G.W Bush en 2004? Non. Donc tu as approuvé les crimes ! Donc tu es aussi un facho ! Tu as dit quelque chose contre Netanyahou sur Gaza ? Non. Donc tu as approuvé les crimes ! Donc tu es aussi un facho ! Tu as dit quelque chose contre les milliers de mort dans les provinces russophones d’Ukraine avant 2022 ? Non. Donc tu as approuvé les crimes ! Donc tu es aussi un facho ! Voilà, ça c’est pour le miroir de ta connerie et de ta… Lire la suite »

Inforétif :” …tout français qui approuve les crimes de Poutine est soit un gros con … soit un facho.”… Je n’approuve pas en tant que tels les crimes dont tu accuses Vlaldimir Vladimirovitch sans qu’il en ait été convaincu par une instance un peu plus qualifiée que ta suffisante personne (on n’entend guère parler d’une quelconque progression d’une quelconque enquête en cours). Encore faudrait-il d’ailleurs pour que je le fisse que dans un premier temps tu apportasses les preuves de leur existence, et dans un second celle de sa participation directe ou indirecte à leur commission. Le reste n’est que… Lire la suite »

Inforétif : “Ce n’est le cas ni de Onfray, ni de Ferry.”

On parle bien du même ?

https://www.youtube.com/watch?v=QhD_qOhosXI

“un deuxième porte-avion “ n’a strictement AUCUN intérêt pour dézinguer les Russes Imbécile, ceci remonte à la campagne 2017 et avant, il s’agissait d’une réflexion à l’échelle mondiale, un deuxième porte-avions pour que la France soit en permanence en mesure de répondre à une menace à tout moment être à la hauteur de ses ambitions. ça n’a rien à voir avec la Russie en 2022, tu es incapable d’aborder un réflexion dans sa globalité*, sans tout réduire à la Russie et au vilain RN, putain mais ce que tu es con ! —————————————- (**)nos avions de chasse en Pologne et Roumanie… Lire la suite »

Tiens, imbécile, du factuel, deux articles, un de 2016 https://www.publicsenat.fr/actualites/non-classe/marine-le-pen-commandera-un-2e-porte-avions-si-elle-est-presidente-52116 et un de 2017 qui t’explique la théorie militaire là-dessus : https://institut-thomas-more.org/2017/04/18/pourquoi-la-france-doit-se-doter-dun-deuxieme-porte-avions-2/ Un porte-avion est hors-service 30% du temps; ça suffira pour le cours aujourd’hui. Je t’en foutrais moi, des “fascistes qui veulent désarmer la France”. Ta bêtise te déshonore. Tu vois, la poissonnière a de toutes évidences une hauteur de vue bien meilleure que la tienne. S’il te plaît, abstiens toi de t’aventurer sur le terrain de “la chose militaire”, ça t’évitera de montrer que tu n’y connais rien. Et répéter comme un âne du MSN ne fait pas… Lire la suite »

“marine le pen commandera un 2° pA si…”

On s’en contrefout en ce moment.

Que fera le RN si il parvient au pouvoir par rapport au problème CRUCIAL que pose Poutine au Monde démocratique selon toi ?

Honorera-t-il l’engagement de la France dans l’OTAN si Poutine attaque un des Pays Balte, par exemple ?

Non, on ne s’en contrefout pas : cela invalide tes arguments à la con sur les “fascistes qui veulent désarmer la France”, c’est la preuve que tu n’écris que des conneries.

Tu t’enfonces.

Le reste n’est que supputations; ne te rabats pas sur des supputations sur un futur hypothétique pour faire l’impasse sur des faits réels passés qui balaient tes arguments mensongers.

S’il ne te reste que la malhonnêteté intellectuelle pour argumenter…

“Le reste n’est que supputations; ne te rabats pas sur des supputations sur un futur hypothétique…”

C’est pourtant bien ce que fait tout citoyen au moment de voter.

Et ce qui fait que, justement, il ne faut pas voter pour un RN à la présidence en 2027, sachant la proximité de ce parti avec la mafia au pouvoir de la Russie impérialiste contemporaine.

Les Français n’en ont rien à branler de ces supputations, ils vivent et subissent leurs problèmes au quotidien, ils ne sont pas obsédés par Poutine du matin au soir comme toi.

Infapproximatif. “Les facistes français avant 1939 ont souvent critiqué le réarmement comme un effort inutile ou une distraction de la priorité de l’Allemagne. Ils ont souvent soutenu la politique de non-agression de Vichy, qui a été critiquée pour sa capacité à maintenir la paix en Europe tout en permettant à l’Allemagne de réarmement. Les critiques ont souvent été basées sur des préoccupations de sécurité nationale et des craintes d’une guerre interétatique.”. Très bizarre votre lien 😁. Il conduit à un article de CAIRN, dans lequel on ne retrouve absolument rien du texte mis en exergue par votre désagrégation. Texte bizarre par… Lire la suite »

XYY : “Vichy ? avant 1939 ?”

Grillé.

Pas moyen d’hiberner tranquille …

https://www.tameteo.com/meteo_Irkoutsk-Europe-Federation+de+Russie-Irkoutsk–1-13528.html

Alik.

“Irkoutsk“.

Mardi 2 décembre : -32°C.

Température de ma pataugeoire en ce moment : +32°C 😑

Merci XYY d’avoir fait l’explication de texte ; j’avais lu en diagonale tout en me disant qu’il y avait des éléments pas très clairs. Inforétif s’enfonce de plus en plus dans sa fixette obsessionnelle sur « l’extrême drouate » et « les fascistes » et « le RN » et « Le Pen »*. Il ne sait plus discuter sur un sujet dans sa spécificité sans le réduire et l’aborder sous cet angle parce qu’il n’est plus dans la discussion saine et constructive avec une certaine hauteur de vue, mais dans une sorte de dévoiement permanent du sujet pour en faire une attaque contre son interlocuteur. Il… Lire la suite »

“pour en faire une attaque contre son interlocuteur”

Sais-tu comment se nomme ce trouble (que tu manifestes également avec les excellents LedZep et Minie) consistant à toujours se sentir moralement “attaqué” ?

Il n’y a aucun trouble moncon. Tiens, elle assume sa pratique d’insulter : Electron Libre Répondre à Minie 2 novembre 2025 08:37 Tu as abondamment usé de termes grossiers/rabaissant ( ça revient au même) à mon encontre par le passé et malgré mes demandes d’arrêter tu as continué. Minie Répondre à Electron Libre 2 novembre 2025 16:56 “Malgré mes demandes tu as continué” Pauvre chouchou fortuné! Electron Libre Répondre à Minie 2 novembre 2025 18:05 “Malgré mes demandes tu as continué” Pauvre chouchou fortuné! Tout est dit sur toi ! -tu ne nies pas que tu insultais, tu… Lire la suite »

Et puis tu nous casses les couilles tous les jours depuis trois ans avec cette guerre, avec ton obsession pour Poutine, à traiter tes concitoyens de “collabos” , de “traitre à sa patrie” et de “fachos”.

Sans compter toutes tes prédictions nostradamusiennes qui ne se sont jamais réalisées, comme nous dire fin 2022 que Poutine allait forcement tomber sous peu ses généraux allaient le renverser.

Même ditou et sa numérologie a fait mieux que toi sur le sujet.

L’Ukraine est un pays tout aussi corrompu que la Russie, alors que deux pays de l’Est se foutent sur la tronche pour des bouts de campagne je pense que ça doit être le dernier des soucis de beaucoup de gens.

“L’Ukraine est un pays tout aussi corrompu que la Russie” Faux, et de plus le peuple ukrainien lui-même n’y peut rien dans son ensemble. Contrairement aux Russes, sous propagande poutinienne mafieuse, les Ukrainiens souhaitent faire prtie des démocraties occidentales, dont l’UE, comme ils l’ont manifesté massivement par referendum. “ que deux pays de l’Est se foutent sur la tronche pour des bouts de campagne” Faux, c’est juste le dirigeant de l’un, le Russe Poutine, qui a ordonné à son armée d’envahir l’autre, l’Ukraine. On imagine notre sort dans les années 1940 si les décideurs US avaient tenu ton “raisonnement” ! “ça… Lire la suite »

Bein alors Monconrétif? Ça va pas? Même pas une petite allusion à Adolf? Même pas un petit “Ta gueule Si Crado?”

Tu nous couverais pas quelque chose, des fois?🤔

Inforétif : “On imagine notre sort dans les années 1940 si les décideurs US avaient tenu ton “raisonnement” !”

Dans mon souvenir, les USA ont entretenu des relations courtoises avec l’Allemagne (qui occupait la moitié de la France) et le Japon (qui occupait l’Indochine) jusqu’en décembre 1941, mais je ne saurais l’affirmer avec force comme en aurait l’autorité le premier prof venu, fût-il de biologie.

L’un de nous deux devrait, me semble-t-il, revoir ses cours du lycée.

“Dans mon souvenir, les USA ont entretenu des relations courtoises avec l’Allemagne (qui occupait la moitié de la France) et le Japon (qui occupait l’Indochine) jusqu’en décembre 1941”

Tout à fait exact, pour une fois (l’exception qui confirme la règle depuis le cirque de l’escroc de Marseille).

Les USA en ont tjrs rien eu à foutre de l’Europe (et donc des valeurs de la civilisation, c’est pas le dernier des Mohicans qui me contredira, parait qu’il est mort) :

“Lafayette, nous voilà pas ! ”

qu’il hurle quand il est tt seul dans ses chiottes le Canard Laquais…

Inforétif : “Tout à fait exact, pour une fois” Non, J’ai raison, comme pratiquement toujours, et chacun peut le comprendre : je ne parle que de ce que je connais, d’une part par les discussions que j’ai pu avoir avec des témoins oculaires, d’autre part par une étude sérieuse des sources. Je suis d’autant plus surpris que j’avais cru comprendre que tu avais des liens familiaux avec l’épopée coloniale indochinoise. Par contre, de ton côté, tu te prévaux de ton statut d’ancien professeur certifié pour considérer que ce que tu énonces est systématiquement la vérité absolue (ou au minimum celle… Lire la suite »

“le falot Jean-Noël Barrot”

Ou là là, tu vas vexer du monde sur le site là, Alik.

“je ne parle que de ce que je connais”, Ben voyons ! Qu’en est-il aujourd’hui de l’image renvoyée par l’escroc Raoult, si ne n’est que la désapprobation et la risée de toute la recherche scientifique mondiale, escroc qui s’est pris un blâme en pleine gueule, à défaut de la prison totalement méritée à laquelle il a échappé de par les protections politiques dont il avait bénéficié dans sa période de “gloire”. Qui, un minimum sensé, n’a pas compris que le personnage immensément criminel contre l’Humanité qu’est Poutine ne vaut même pas le prix des douze balles qui auraient dû l’envoyer… Lire la suite »

Inforétif : “Qui, un minimum sensé, n’a pas compris que le personnage immensément criminel contre l’Humanité qu’est Poutine ne vaut même pas le prix des douze balles …”

Déjà les chefs d’état responsables qui en plus insistent pour payer en roubles les éléments un peu sophistiqués réceptionnés ces derniers mois à Saint Paul lès Durance dans le cadre du programme ITER (il doit bien encore y avoir à l’intérieur quelques programmateurs de machine à laver récupérés à Kherson au moment de la retraite en bon ordre des troupes russes)

https://youtu.be/ntdWVwMDD70

“Déjà les chefs d’état responsables qui en plus insistent pour payer en roubles les éléments un peu sophistiqués réceptionnés ces derniers mois à Saint Paul lès Durance dans le cadre du programme ITER “ Quels chefs d’état ??? un peu sophistiqués ? —> des gros aimants … A part sur des sites russes de propagande, nulle part n’est mentionnée la livraison par la Russie du cryostat, si c’est de cela qu’il s’agit (plus de 3 fois la masse de la tour Eiffel) à la France … Ce qui ne signifie pas que la Russie ne continue pas à participer, cahin caha,… Lire la suite »

Infauxretif.

” “L’Ukraine est un pays tout aussi corrompu que la Russie”

Faux, “

Absolument. C’est en tout cas ce qu’affirment en choeur Andrïï Iermak, Timour Minditch et Guerman Galouchtchenko 😊 😇

https://www.huffingtonpost.fr/international/article/ukraine-zelensky-perd-a-nouveau-un-tres-proche-collaborateur-eclabousse-par-un-scandale-de-corruption_257655.html

https://www.huffingtonpost.fr/international/article/en-ukraine-un-scandale-de-corruption-eclaboussant-un-proche-de-zelensky-seme-la-pagaille_257084.html

😋

Lemec Dici “alors que deux pays de l’Est se foutent sur la tronche pour des bouts de campagne je pense que ça doit être le dernier des soucis de beaucoup de gens.” AMHA, tu ne comprends rien à ce qui se passe actuellement en Europe, avec ce comportement guerrier tenu par Poutine et ses séides qui n’ont pour seul objectif que celui, de mettre la main sur l’Ukraine et ensuite sur les ex républiques soviétiques (la Biélorussie, la Géorgie, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie…). Histoire de rétablir la toute puissante URSS de l’après-guerre 39 – 45. … Lire la suite »

“AMHA, tu ne comprends rien à ce qui se passe actuellement en Europe, avec ce comportement guerrier tenu par Poutine et ses séides qui n’ont pour seul objectif que celui, de mettre la main sur l’Ukraine et ensuite sur les ex républiques soviétiques (la Biélorussie, la Géorgie, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie…).” Il comprend mais en a strictement rien à foutre du Monde exceptée la Caldoniepeupléedunebandedecons, pour la bonne raison bien comprise (par lui, tout du moins) que c’est un mec d’ici. Un genre d’Electron, en quelque sorte, mais encore plus restrictif… Encore qu’on en connait… Lire la suite »

Infomigratif.

“Encore qu’on en connait 2 qui se limitent carrément à défendre Ouémo.”

Encore qu’on en connait 1 qui a détalé d’un bout à l’autre de l’axe indopacifique pour finir par se placer sous la protection de Nounours de St Jacques. 😇 😂

“Encore qu’on en connait 1 qui a détalé” Tu pratiques la méthode Si Crado : inventer de toutes pièces une vie-bis à certains interlocuteurs (Minie, LedZep, Inforétif), tenter d’y faire croire et finir peut-être (?) par y croire toi-même, pauvre crétin que tu es pour en arriver même à supporter l’infâme déchet humain qu’est Si Crado ! Sinon, t’as rien à dire sur “MLP et Mélenchon, dirigeants irresponsables qui ont toujours mangé dans la main du Kremlin et courbé l’échine devant les dictateurs”. “Ils n’ont jamais caché leur fascination pour les dirigeants autoritaires et belliqueux”, Les poutinolâtres Alik et Electron… Lire la suite »

ben tu vois, quand tu traites des gens de “poutinolâtres” ou de “traitres à sa patrie”, tu leur inventes aussi une vie…

“ben tu vois, quand tu traites des gens de “poutinolâtres” ou de “traitres à sa patrie”, tu leur inventes aussi une vie…”

Mais oui, c’est ça, t’as encore tout compris.

Le Pen et Mélenchon, publiquement choqués par les agissements criminels de Poutine et réclamant la libération du Donbass et de la Crimée à grands cris !…

Inforétif : “ Le Pen et Mélenchon, publiquement choqués par les agissements criminels de Poutine et réclamant la libération du Donbass et de la Crimée à grands cris !…”

Comprends pas.

La Crimée et la partie “historique” des républiques du Donbass sont libérées depuis 2014.

Pour le reste de la république de Donetsk, ce n’est qu’une question de temps.

Inforétif : “Le Pen … réclamant la libération du Donbass et de la Crimée”

En tout cas, à en croire son filleul, ce serait sans le 2ème REP :

https://www.cnews.fr/emission/2025-11-30/lheure-des-pros-2-week-end-emission-du-30112025-1778532

Il est bien, ce petit, il gagne à être connu.

Et lui, au moins, il ne promet pas la lune …

https://www.youtube.com/watch?v=iNCJI6fq_ek

Alik “Il est bien, ce petit, il gagne à être connu.” Et une de plus, de créature médiatique, œuvre de Vincent (l’un des principaux actionnaire de Canal+) l’ennemi juré d’Emmanuel (qui en fut aussi, une autre). Ensuite, nous avons eu droit à Zemmour (porté disparu désormais, du microcosme politique français) puis à la Marine (ressuscitée mais bientôt embastillée). Et maintenant ce médiocre personnage ! Douce France ! https://www.lecanardenchaine.fr/politique/510-avec-jordan-le-rn-veut-faire-entrer-un-recale-a-matignon “Derrière ses airs de jeune premier, Jordan Bardella est plutôt du genre dernier de la classe. A la Sorbonne, il n’a validé que sa première année de licence de géographie, malgré trois… Lire la suite »

LedZep : “Et maintenant ce médiocre personnage !”

Et comme d’hab, de suite l’attaque au dessous de la ceinture.

Sur le fond, tu nous fais une étude comparée des programmes des candidats Macron en 2017 et Bardella en 2024 ?

On pourrait se demander : qui trouve grâce à ses yeux ?

Electron : “On pourrait se demander : qui trouve grâce à ses yeux ?” [LedZep]

Peut-être Vincent Hervouet :

https://www.europe1.fr/emissions/vincent-hervouet-vous-parle-international/le-dernier-ami-de-zelensky-873365

Pouet-pouet (celle-là, je préfère la préempter)

Alik.

“Pouet-pouet”.

Certainement un des plus beaux titres de la Chanson Française 🤗

https://youtu.be/dXoddlO3q48?si=mm9FJL0J2Z0B76ZI

Bonsoir XYY,

avais-tu entendu parler de Fred Harrison ?

https://www.youtube.com/watch?v=YNrRu8qVXHM

EL. “avais-tu entendu parler de Fred Harrison ?“ Non. Et je fais toujours montre de circonspection devant les prophètes ( de la finance en l’occurrence ). De toutes façons c’est du 50/50, soit ils ont raison, soit ils se plantent. Pour la finance, je préfère lire des mecs qui mettent “la main dans le cambouis” genre Warren Buffet. La seule prophétie “eschatologique” à laquelle j’ai été directement confronté, ça a été le ” bug de l’an 2000 “.😂. Le directeur de l’établissement où je sévissais, n’arrêtait pas de me tanner à ce sujet. Et je lui répondais : “Boss, ça… Lire la suite »

LedZep.

“lecanardenchaine“.

Je croyais que ni Le Canard Enchainé ni Le Chien Bleu ne faisaient partie de vos titres de référence. Mais, bon.

C’est très français, cette inclination pour le diplôme, Moi-même je place sur un piédestal familial mes frangins diplômés de l’N7, des Beaux-Arts, de l’ENSAE et des Ponts: avec ma banale maîtrise, je suis dans le médian inférieur des diplômés de ma fratrie ( vous-même en etiez resté au deug je crois).

Et pourtant même en France, les contre-exemples ne manquent pas: Francois Pinault, Xavier Niel, Serge Papin, etc.

Autre contre-exemple, mais dans l’autre sens: Bruno Mégret.

Le Chien Bleu, sous sa couverture de journal satirique a été par le passé un vrai journal d’investigations qui faisait des révélations et proposait des analyses pertinentes.

XYY “Je croyais que ni Le Canard Enchainé ni Le Chien Bleu ne faisaient partie de vos titres de référence. Mais, bon.” Mais que vient faire “Le Chien Bleu” dans l’histoire ? Dans mon commentaire, auquel tu fais allusion, je citais un article du Canard Enchaîné qui ironise sur la formation scolaire de Jordan Bardella. Mis à part ce fait, je soulignais surtout l’inconsistence de cette nouvelle créature du Paf qui, de part la simple volonté du tycoon vincent Bolloré, fait régulièrement la une de C NEWS et des autres médias qu’il détient. Comme il en fut, pour Eric Zemmour… Lire la suite »

LedZep : “… j’ai eu la chance de terminer ma carrière professionelle dans l’une des principales banques françaises, présente sur la Place locale, en tant que cadre.” Il est certain que cela me rassurerait si j’étais client de cette banque, du moins quant à la rigueur avec laquelle mon compte serait géré au niveau de l’informatique. Néanmoins, cela ne te donne, pas plus qu’à moi d’ailleurs, la formation nécessaire pour juger de la pertinence des informations politiques, techniques, et administratives extrêmement variées et complexes qui font la vie d’un pays, même si sa population (décroissante) ne doit guère dépasser au… Lire la suite »

Alik “Il est certain que cela me rassurerait si j’étais client de cette banque, du moins quant à la rigueur avec laquelle mon compte serait géré au niveau de l’informatique.” PECQMC, l’an prochain cela fera 10 ans que j’ai quitté cette entreprise pour prendre, une retraite bien méritée (?). Et ma foi, en tant que client désormais, je n’ai aucun reproche à lui faire quant à la qualité, de la gestion de son système d’information. “Néanmoins, cela ne te donne, pas plus qu’à moi d’ailleurs, la formation nécessaire pour juger de la pertinence des informations politiques, techniques, et administratives extrêmement… Lire la suite »

LedZep.

“…ne faisait que rappeler à l’internaute @XYY . . mon parcours scolaire et professionnel qu’il avait évoqué, sans plus.”

Vous brodez quelque peu…😊

Il n’était question que de cursus universitaire (confer celui de Bardella)

AMHA, pour être Chef d’Etat, il vaut mieux avoir une bonne connaissance des mécanismes économiques et sociaux qui, ne s’apprenent pas que dans la rue ou dans un quelconque séminaire. Comme Macron ? T’as vu le résultat ? Comme Hollande ? Comme tous ceux qui ont tenu les rênes du pouvoir ces 30 derniers années ? ça s’appelle “les élites”, mon cher ledzep, ces gens pour qui tu as toujours voté tout en méprisant les vilains “populistes”… tiens, du coup, tout comme l’autre burne de Minie, tu passes ton temps à nous les gonfler avec tes omélies “MLP elle a… Lire la suite »

EL “Comme Macron ? T’as vu le résultat ? Comme Hollande ? Comme tous ceux qui ont tenu les rênes du pouvoir ces 30 derniers années ?” Trouve un seul de mes commentaires dans lequel je couvre d’éloges Emmanuel Macron, François Hollande. Mes critiques, portées en ce moment envers Pascal Praud ne concernent que son comportement hors-sol qui ne reflète en aucun cas, selon moi, celui d’un journalisme de qualité. “ça s’appelle “les élites”, mon cher ledzep, ces gens pour qui tu as toujours voté tout en méprisant les vilains “populistes”…” ??? Là encore, trouve un seul de mes commentaires… Lire la suite »

Tu te défausses habilement. -Peu importe, Hollande, Macron, Sarkozy, tu as abondamment vilipendé les politiciens “populistes” pour montrer que tu as forcément voté pour tous ces candidats du système -et depuis des années tu vilipendes MLP qui n’est pas dépositaire du bilan, dette, insécurité, etc. C’est celui de ces messieurs. -mais par contre tu es de ceux qui nous ont en fait toute une montagne de cette affaire d’emploi d’argent, pour le peu que cela ait affecté la France, par contre, si une affaire de quelques millions d’euros sollicite autant ta sensibilité et tes neurones, on se demande bien pourquoi… Lire la suite »

Pour être chef d’état c’est surtout bien d’avoir une colonne vertébrale, ce qui n’est pas le cas de François “Flamby” Hollande, et certainement pas celui de l’autre pédéraste cocaïnomane laquais des Rothschild…

Macron n’a aucune colonne vertébrale idéologique, c’est Bruno Lemaire qui le disait. Puis plus tard il a accepté d’être son ministre de l’économie.

Enfin si, Macron a une petite colonne vertébrale, celle de diluer la France dans une chose européenne supranationale, un vrai “traître à sa patrie” comme dirait Inforétif.

Macron est un laquais, suce ma pine Infomerdif. (SMPI)😠

Electron : “Enfin si, Macron a une petite colonne vertébrale …”

Et en plus, il est le premier président à bénéficier d’un exosquelette.

On aperçoit vaguement le prototype sous la chemise blanche qu’il exhibait à Saint Martin et qu’a relayée Rocky.

Il est probable que c’est un modèle de nouvelle génération qui lui permet d’embrasser aussi fréquemment et aussi frénétiquement Volodymyr.

Pour sa prise de fonction en 2027 en tant que président de l’Europe, il disposera sûrement d’un modèle encore plus perfectionné.

“embrasser aussi fréquemment et aussi frénétiquement Volodymyr”

Et ça peut rapporter gros, l’Ukraine envisageant avec l’aide de l’OTAN de conquérir, annexer et civiliser la Russie par dépoutinisation accélérée.

L’OTAN met en garde la Russie : l’alliance pourrait envisager des frappes préventives contre Moscou

Inforétif => MSN => The Daily Digest : “L’OTAN met en garde la Russie : l’alliance pourrait envisager des frappes préventives contre Moscou”

Du délire !

Je suppose qu’i s’agira de lancer de boules puantes contres les grilles des ambassades …

“lancer de boules puantes contres les grilles des ambassades …”

Après essais préalables sur la case de Ouémo repérée comme nids de kollabos poutinolâtres par les RG, prévois des pinces à linge pour toi et des bâches en cuir épais pour tes bassines à guppies pas encore bouffés par les moustiques génération 2025 qui y pullulent.

Sinon, à propos des russonazis que l’OTAN, avec l’aide de Zelinsky l’informé sur tout, Ouémo compris, va déquiller jusqu’en haut du mât:

Ukraine : la course aux atrocités du groupe néonazi russe Rusich

“Du délire !” Ben voyons ! A côté des menaces nucléaires répétitives de Poutine dès qu’il se sent trop affaibli, c’est du pipi de chat. Et la délicieuse VDL fait tt son possible pour lui casser encore plus le moral, je l’aime; tu l’aimes aussi, Alikollabo ? Ursula von der Leyen ne lâche pas sur le prêt de réparations à l’Ukraine face à l’opposition de la Belgique ““Le plan de paix initial en 28 points, rédigé secrètement par des fonctionnaires américains et russes sans la participation de l’Europe, contenait une idée très controversée: utiliser les actifs souverains [détenus dans une… Lire la suite »

à Alik, suite…

“Et la délicieuse VDL fait tt son possible pour lui casser encore plus le moral, je l’aime;

tu l’aimes aussi, Alikollabo ?”

Et ses sourires en pensant au pic à glace dans le crâne de Poutine bientôt, tu les aimes ?

https://youtu.be/o5yR4TYne-Y?t=27

Avoue que ça a une autre gueule que le “suce ma pine” de ton connard de Si Crado !

Inforétif : “Et ses sourires [VDL] en pensant au pic à glace dans le crâne de Poutine bientôt, tu les aimes ?”

Et comme, à t’en croire, c’est pratiquement fait, elle a envoyé son “soutier” préparer la suite :

https://www.youtube.com/watch?v=F-550pBa_8k

Sur le sujet, petite QCM :

Quel est l’auteur de la partition que jouait l’ochestre ?

A – Mendelssohn

B – Chopin

C – Degeyter

Alik.

“QCM“.

Après avoir longuement hésité entre une marche nuptiale, une marche funèbre et une marche révolutionnaire, je me suis résolu à tricher en allant voir.

Ben ça n’était aucune des 3,.les membres de l’orchestre s’étaient gourés d’instruments, quant au tambour-major, il avait oublié sa canne …

XYY : “je me suis résolu à tricher en allant voir“.

Mais le but de la visite était-il déjà précisé, et avec cet humour corrosif dans le titre si caractéristique de France24 :

https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20251204-ukraine-commerce-macron-entre-dans-le-vif-du-sujet-avec-xi-%C3%A0-p%C3%A9kin

En dehors du sourire que peut susciter ce titre, le texte ne laisse aucun doute sur l’importance qu’accorde l’Empire du Milieu à la diplomatie française.

“aucun doute sur l’importance qu’accorde l’Empire du Milieu à la diplomatie française.”

J’imagine la rigolade des Chinois face à la présidente Poissonnière première ou au bébé Bardella si le RN arrive au pouvoir…

Tu planes stratosphériquement, mon pauvre Alikollabo.

Inforétif : “J’imagine la rigolade des Chinois face à la présidente Poissonnière première ou au bébé Bardella si le RN arrive au pouvoir…” Une chose me parait certaine, c’est que les hauts dignitaires chinois, lorsqu’ils reçoivent leurs homologues, qu’ils représentent des confettis du Pacifique ou des poids-lourds des B.R.I.C.S., le font avec dignité et décorum. Faut-il que notre président, qui n’avait rien à offrir, ait agacé Xi Dada pour que celui-ci, pardonne-moi l’expression, l’ait envoyé chier, ce dont rend compte en termes édulcorés France24. “”La Chine soutient tous les efforts pour la paix” et “continuera à jouer un rôle constructif… Lire la suite »

Inforétif en est réduit à s’accrocher à ses croyances, ses supputations, son émotionnel pour se cacher le réel qu’il ne veut pas admettre : Macron s’est couché devant Tebboune.

Mais ça, chuutttt…. faut pas le dire.

Et il s’imagine peut-être que Xi Jing Ping n’était pas au courant…

Alik “Une chose me parait certaine, c’est que les hauts dignitaires chinois, lorsqu’ils reçoivent leurs homologues, qu’ils représentent des confettis du Pacifique…”.

Confettis du Pacifique (entre autres dans notre Monde globalisé, multipolaire, poutinien) qui, pour une certaine nation soit, l’Ensemble Français, lui permet d’être en haut de l’affiche loin devant la Chine de Xi Dada (*).

“Zhìzhě zhǐzhe yuèliàng, yúzhě què dīng zhuó shǒuzhǐ kàn.”

https://www.youtube.com/shorts/fvJiNAEChFU?feature=share

(*)

Tu t’es vu qd tu persifles, tu planes stratosphériquement, mon pauvre Alikollabo.

Inforétif : “Tu t’es vu qd tu persifles, tu planes stratosphériquement, mon pauvre Alikollabo.”

Tu t’es vu quand tu n’as plus rien à dire, tu patauges lamentablement, Info-au-point-mort (mais tu n’auras pas ma compassion).